ICU“老将”温德良——与“死神”抢夺生命,为患者带来曙光

时间:2020-06-18 来源:广东省医学教育协会

温德良,男,广州医科大学附属第二医院重症医学科主任医师、广东省医学教育协会重症医学专业委员会委员。中共党员,广州市“实力中青年医生”、主任医师、博士。他是呼吸专业出身的重症医学专家,从事重症医学临床与科研工作多年,对重症医学科常见病的诊断、治疗和抢救有丰富的临床经验。2月7日,他与同事们出发驰援武汉,工作于华中科技大学附属协和医院西院区重症医学科。

ICU“老将”与“死神”抢夺生命

2月7日,温德良与广州医科大学附属第二医院同事蒋凌志、陈维校、王玉丽和黎江出发驰援武汉三家危重症定点收治医院之一的协和西院,至4月7日已坚守前线抗疫整整两个月。临危受命的他们身披白袍似铠甲,冲锋在前,早已忘记周末节日、白天黑夜,一直奋战在疫情防控的决战之地,为患者带去希望和曙光。

身为广州医科大学附属第二医院驰援医疗队队长,温德良不仅是一名经验丰富的ICU“老将”,更是呼吸专业出身的重症医学专家,对重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征患者的救治有着很深的造诣。“专业对口,大有可为”,记得当时温德良第一时间主动请缨要上前线,提出的理由得到了大家一致的认可和支持。如今,他用专业技术和无言坚守践行着誓言无悔。

家人的支持和信赖,坚定了他逆行的信心

温德良的爱人李巧薇也是一名医护人员。他们分别在不同的医院工作,一个常年在ICU奋战,一个负责卒中中心急诊绿色通道工作,工作均十分忙碌,两人互相扶持、互相成就。他们的一对双胞胎儿女从小就参加托管,也比同龄孩子更早地懂得照顾自己。

“从疫情暴发那时,他就做好了随时出发的准备,我这边能帮助他的就是把后勤保障工作做好,把孩子们照顾好,把老人家的情绪安抚好,不给他增加心理负担。”李巧薇说,“因为知道他忙,即使是再想念,我从不给他打电话,只是默默地期盼着他打回来报平安。”

每天晚上等待温德良来电,已经成为这一家人日常。“爸爸,加油!奥利给!”“陈叔是不是已经好了?”“爸爸,家门口的木棉花已经开啦!”只要一见到爸爸,一对孖宝便在屏幕前争相要跟爸爸说话,给爸爸做鬼脸、表演魔术。

李巧薇说:“孩子的爸爸平时总说我‘批评’他多,但是这次他在我心中,在孩子心中,是真正的超级英雄!”。

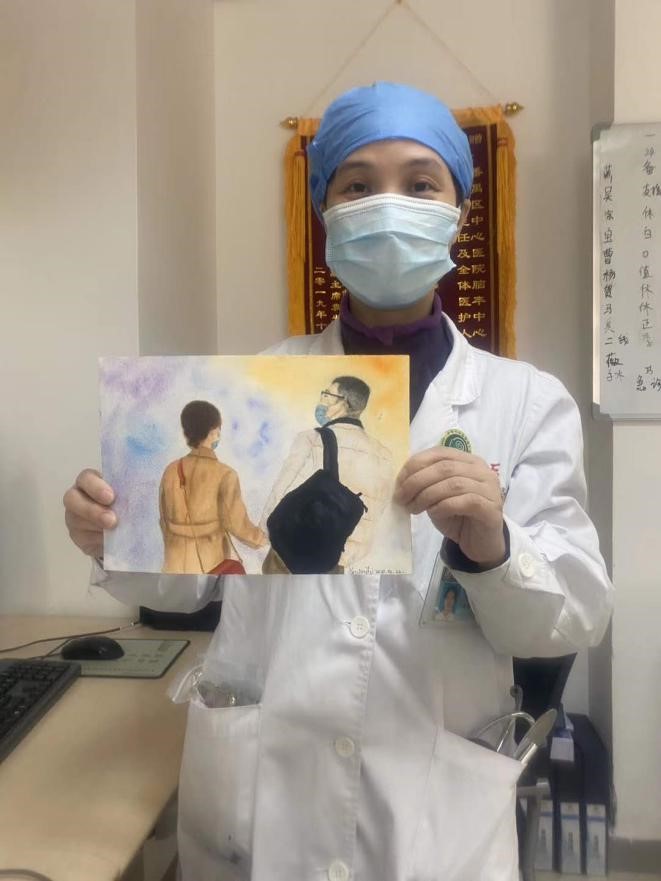

李巧薇收到了来自科室同事的爱心画作,画的正是李巧薇送丈夫出征前的场景。

孩子们也用画作为爸爸加油。

提前研判,提前卡位,把抗疫之战拉进了自己的节奏

没有寒暄、没有休整,广医二院驰援医疗队一到达武汉协和西院ICU,立刻就展开了和“死神”抢人的搏斗。协和西院是重症患者定点收治医院,而ICU里的患者又是最危重的,且这类患者病情进展快,救治难度大、操作多、被传染风险极高,医护人员如履薄冰。记得非典袭来时,钟南山院士的一句“最危重的病人送到我这里来”掷地有声;17年后,来自广东的医疗队把这种担当精神带到了武汉。

每天早交班后,作为医疗组组长,温德良同组员们逐一讨论患者病情,随后“全副武装”入舱行床边查房,仔细观察患者的神志、呼吸、皮肤粘膜,观察呼吸机、心电监护、CRRT机参数等,结合患者的病情适时调整治疗方案,努力为患者提供更全面的支持。尽管住处离医院数十公里,驰援两个月以来,无论阴晴雨雪,温德良都早出晚归,每日在协和西院ICU一呆就是十几个小时,从未休息过一天。

温德良(中)在钟院士远程视频会诊会议上汇报病例。

“面对这个全新的疾病,我们一度深感无力。我们虽然拥有很多年呼吸重症患者救治的经验,但新冠肺炎重症患者病情发展特别快,有时候甚至会出现难以预判的状况。但是经过这些日子的实践和探索,尤其是与钟南山院士开展远程会诊,越来越多的患者病情得到好转,广东团队治疗方案的科学性、有效性得到了进一步的验证!”

2月19日,让人振奋的捷报终于传来!温德良所带领的医疗组成功救治一名危重症新冠肺炎患者并将其转出了ICU,成为了武汉协和西院ICU的首例。

温德良(左)与协和西院ICU首例成功转出的新冠肺炎危重症患者陈叔

如此同时,医疗组里另一名患者吴叔(化名)正在经历人生中的至暗时刻——心率高达150bpm、动脉血氧饱和度低至82%,氧合指数只有100,不得不行经口气管插管接呼吸机通气治疗等对症支持治疗。谵妄,感染加重……每一次的生化指标的变化都牵动着大家的心。

及时评估患者临床症状,适时调整诊治方案,温德良以“广州经验”实行个体化精准施治。用有限的设备及时让吴叔联络家人,不停地为他打气鼓劲,早早进行肺康复的锻炼。经过10天细致入微的治疗后,吴叔已达到了停机拔管的标准。在拔管成功后,吴叔脸上露出了劫后余生的笑容,难掩喜极而泣的泪水,缓缓地向着温德良竖起了大拇指。

“我们需要这一场胜利,建立信心对于团队来说太重要了。早期在这陌生、狡诈的疾病面前,不少患者在收进来之时已‘积重难返’,我们的战斗情绪一度很受挫,心情也十分沉重。但是,我们从来没有气馁,没有停下脚步。”温德良说,“陈叔、吴叔的成功案例对一直处于高压状态的医护人员们来说,是一针强心剂。”医疗队提前研判,提前卡位,终于把抗‘疫’之战拉进了自己的节奏。

“两个月后的今天,拔管、转出、出院,在协和西院这已经不是‘新闻’了。”温德良笑说,“其实在这场与疫魔的搏斗中,医生、护士、患者都是战士,每位患者对生命的渴望,都让人肃然起敬。”

温德良(左)为患者调整治疗方案。

“患者成功ECMO撤机的那天晚上,我睡安稳了”

2月23日,温德良组里一名患者出现了险情。42岁的李先生(化名)出现了血氧饱和度低,双侧气胸、肝功能受损、循环不稳定、凝血功能障碍等情况,高条件的机械通气下已经无法支撑他的基本生存需要,若不及时施救将因发生呼吸衰竭引发的多器官功能衰竭而死亡。关键时刻,广东医疗队总领队张挪富教授、ICU主任徐远达教授组织进行了科内讨论,最终讨论意见认为该患者有行ECMO(体外膜肺氧合)指征。

兵贵神速!当天下午,广州医科大学附属第二医院温德良、陈维校,广州医科大学附属第一医院席寅等医疗队队员作为熟练掌握ECMO技术的医生,完成了置管前的血管评估。经数个小时的努力,整个团队的通力配合以及凭借医生熟练的操作,成功给患者用上ECMO,为后续的肺部治疗及器官功能的维持争取了时间。这是协和西院ICU广东团队来援后的首例ECMO。此后,温德良以此成功经验又再给四位患者上了ECMO。

温德良(右)为协和西院ICU患者上了广东医疗队来援后的首例ECMO。

ECMO被誉为“魔肺”,可暂时替代患者的心肺功能,为患者的原发病治疗争取时间,争取最后一线生机。ECMO运行一段时间后,待患者各器官机能有所好转后可逐步撤机,但此前新冠患者ECMO成功撤机的病例极少。

“搭好血管通路已经非常不容易了,厚重的防护服、汗水模糊的护目镜、以及患者偏胖的体型和位置过深的股动、静脉,让操作变得异常困难。”温德良说,“而撤机则是摆在大家面前更大的难题,只有撤机才意味着患者在真正恢复。”

对ECMO患者的治疗,要像走钢丝般抉择平衡,把握用药和治疗的分寸。ICU里医护团队对患者进行24小时监护,密切关注感染情况以及ECMO的运转情况,包括后期若需要使用肝素抗凝时,需根据凝血功能调整肝素用量,同时,还要对其他器官加强维护,防止缺氧性损伤发生等等。

“有一段时间我的睡眠不太好,总是在浅睡,有时候半夜忽然就醒过来了。”温德良坦言,“脑海里总在回想治疗过或者治疗中的一些患者。他们有的还年轻,本身没有严重的并发症;有的家中发生聚集性感染,亲人都离去了。而他们来病房之前,只是我们身边的一个个平凡的人。”其实在同事眼中,工作中中温德良是一个举重若轻的人,除非是患者生死的事,否则没有什么可以让他轻为喜怒。

3月19日,上了ECMO六天的王伯(化名)呼吸功能日渐恢复,病区逐渐好转。温德良在床旁进一步下调ECMO参数观察到患者通气氧合功能稳定改善,结合分析患者各项生命指标,果断作出判断——可以撤除ECMO!为了保证撤机万无一失,协和西院血管外科团队也前来协助。动脉拔管的瞬间,手术室里异常安静,在场的所有人屏气凝神,内心却激动万分。作为协和西院首例成功撤机的患者,王伯离康复又近了一步。对于医护人员来说,新冠肺炎危重患者的救治迈上了新的台阶!

温德良说:“王伯成功撤机让我紧绷了50多天的神经有了短暂的放松。那天晚上,我睡得特别安稳。”救治重症患者的攻坚战仍在继续!

在战场上,不期而遇三年未见的恩师

3月初的一个凌晨,不常发朋友圈的温德良有了一条更新,分享了几张合影。这一天,他们的团队再次为一名65岁老伯拔除了气管插管,“老人有糖尿病等基础病,合并有多耐鲍曼和真菌感柒,二十天的呼吸机通气,成功脱机拨管,实属不易!”照片里,温德良团队和笑意盈盈的老伯,高举着表示胜利的大拇指!另外一张照片,是温德良和国家卫健委高级别专家组成员、中国医师协会重症医学医师分会会长杜斌教授的合影,“没想到三年后会在这个场合巧遇尊敬的杜斌老师,再次聆听到了杜老师的教诲”。

温德良(左)和杜斌教授(右)

温德良2016年曾在北京协和医院重症医学科进修,而杜斌教授正是MICU主任。“当年在北京协和,我们周二进行文献回顾,周三开科会,周一、四、五杜老师都给我们讲课,一讲就是两小时,把他的学识、经验倾囊相授!”温德良回忆,“杜老师经常带我们查房,他对患者病情的分析总是让人醍醐灌顶,很多见解和观点都让我受用至今。”

在协和西院的这一天,杜斌教授和中央指导组专家、国家中医药管理局专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉教授等一行到武汉协和医院西院区巡查新冠肺炎重症及危重症患者救治工作,与徐远达、温德良等一起进行床边查房、看望患者,给出指导性意见。

“在‘战场’不期而遇的恩师再一次给了我无穷的力量。杜斌教授一行从疫情开始时便坚守在最前线。他们穿着厚重的防护服长达6小时,坚持16个病区逐一巡查、看望全院新冠肺炎患者。”温德良说,“杜斌教授初心如磐、恪尽职守的精神是我们所有人学习的榜样。在这个战‘疫’战场上,还有杜斌教授来自全国各地的学生在一同奋战,我们都定当全力以赴,不负老师的厚望!”

“患者的抱怨,我爱听!”

看望转出患者也是温德良的日常工作之一,他会仔细观察患者状态、了解他们的需求,更重要的是,给予他们最真挚的人文关怀,用专业知识消除他们的疑虑,增强他们战胜疾病的信心。“广东医疗队太棒啦!”,每次医护人员来到在这里总会收获不少点赞和合影。

“这里的饭菜不对胃口,不想吃!床也太硬了,可能要重新铺一下!”几天前刚从ICU转出到普通病房的小王(化名)对“老熟人”温德良说,小王的怨怼让大家有点意料未及。

“不好吃也得吃点啊,要保证营养才行。没问题,我们给你去想想办法,好不好?这些都是可以解决的!”温德良心平气和地对小王说。

这段日子,35岁的小王经历得太多了。她是ICU里最早的一批危重症患者,经历了长达20天的有创呼吸机治疗,病情出现多次反复,钟南山院士也三次进行会诊,抗感染治疗等救治方案不断调整、紧随而上。独自面对身上的管道、不分昼夜鸣响的仪器和从不熄灭的白光灯,小王一度出现了抑郁和焦虑。每天下午,温德良都会和她的丈夫电话联系,告知她的近况,也常常询问她的丈夫有何话要对小王说,成为久未见面夫妻俩的沟通桥梁。当条件允许时,医护人员还让她和丈夫视频等方式联系,渐渐缓解了她的担忧和思念。经过夜以继日地持续治疗,小王的情况才出现了转机,实现了拔管和转出。

“患者的抱怨,我爱听!他们开始有诉求了,这是好事,证明他们身体正在好转!相比于躺在床上默默承受痛苦,我更喜欢现在这样生动、关心生活的他们!生死之外都是小问题!”看着小王张历经磨难却重获新生,温德良心中泛起了一阵暖意,心中的喜悦难以言表,转头又为小王去张罗点心和床垫了。

4月6日,小王出院了,还为广东医疗队准备了锦旗。这天她把自己出院后的安排告诉了温德良,征求他的意见,俨然已把温德良当成了最信任的人。“我将来还要到广州来找温主任,温主任也答应了请我喝早茶!”小王开心地说。

还记得当初为了安慰躺在ICU病床上难以语言交流的小王,温德良等医护人员们在她跟前写了一张纸条“相信我们!很快一家团圆 ”。现在,这个承诺兑现了。

拔管后的小王与温德良

4月6日,准备出院的小王特意找到了温德良合影。

“丢了两周记忆”的教授写诗赠良医

和小王同一天拔管的、年过六旬的患者胡先生(化名)也准备出院了。刚来ICU时的胡先生病情并不乐观,且有高血压、房颤病史,温德良等医护人员采取了一切可行的治疗手段对症治疗,如俯卧位通气、加强抗感染治疗、及时调整呼吸机等等,经过十几天的努力终于让胡先生转危为安,实现了脱机拔管。但康复在望的胡先生却终日眉头紧锁,不时还到处找手机说要拨打110报警。随时守在患者身边的温德良觉察后,积极与他沟通不果,便与胡先生女儿通了电话,希望能找到问题的症结。听了胡女士的一番解释后,温德良心里却泛起一阵酸楚。

原来,胡先生是一位文学教授,得病之初正值武汉确诊病例节节攀升之时,医疗资源极度缺乏。一心到医院治疗的胡先生碰了不少钉子,心急如焚的他于是一次次拿起电话拨打110求助。后来在家人的积极筹措下,病情逐渐恶化的他及时住进了医院。

这就有了开头的故事。拔管后的胡先生由于镇静药物代谢没有完全,意识模糊,时间空间错乱以至于以为自己还处于得病之初,丝毫不知道自己已从鬼门关走过,看到温德良身上写着“广医二院”,他还纳闷“广州的医生为什么会在这里”。这些一切,对胡先生来说仿佛一场梦。

温德良耐心为胡先生讲述了他错过了两周多的故事,帮他找回缺失的记忆——告诉他四万多医疗人员是怎么从全国各地来到湖北的,自己又是怎么被抢救回来的。胡先生听得热泪盈眶,对温德良竖起了大拇指,在转到普通病房后,为表谢意,胡先生为温德良等医务人员赋诗一首:

玉洁冰清菩提心,不顾安危斗疫情。

汗水浇开莲花放,人自高尚品自诚。

悬壶非为己之利,不是亲人胜亲人。

精诚所至精石开,毕生不忘救命恩。

“面对凶险的疾病,医生和患者其实都有过害怕和无助,但是我们彼此都从未退缩!”温德良说,“看到胡先生恢复了才子本色,我们都倍感鼓舞,身心的疲惫一扫而空!”

惜别战友之时做最仔细的交班

4月7日,撤离的前一日,温德良等和共同作战两个月的队友们依依惜别、合影留念,动情之处大家都不禁红了眼。“两个月来因为疫情,来自五湖四海的战友聚集在一起,成为了同一个战壕的战友,结下深厚情谊,自此一役,便是过命的交情。”温德良说。

“离别前夕,我们好好说再见,也和协和西院的同事们进行了工作交接。”作为医疗组组长,温德良在电脑前调出患者资料进行介绍,然后入仓对所有负责的每一位患者病情、诊疗方案进行仔细交接,“包括呼吸机支持条件如何?什么时候能降下来?循环怎么样?尿量怎么样?肝肾功能等如何?下一步计划是怎么样的?治疗难点和注意的地方在哪?这些统统跟他们说清楚,让他们心中有数。粤鄂医疗队员还通过微信群等建立了密切联系,即使回到广州也要对患者的情况和治疗保持跟进,只有这样我们才能安心回家!”

收到撤离通知前几天,武汉协和西院里好消息不断,患者拔管、转出、出院已不再是“新闻”。广州医科大学附属第二医院重症医学科温德良主任医师医疗组负责的好几位患者这两天接连出院回家,最多的一天内出院了三位患者。得知医疗队要撤离了,患者家属以各种形式向医护人员表达感谢之情。

“其实看到患者康复,我们跟家属一样开心!”温德良说,“新冠肺炎危重症患者治疗难度大,我们对每一例患者都倾注了全部心血和情感。一位位患者好转,一句句温暖的感谢,还有口罩也遮不住的喜悦笑脸,所有这些我将终生难忘。”

在这场灾难中,疫病压顶、阴霾密布,却总有温情。温德良发现,病房里年轻的病人会自发照顾老人,病情轻的会主动照顾病情重的,彼此守望相助。医疗队也总能感受到来自陌生人的暖意,走在路上,会有人摇下车窗说,“是不是上班?要不要送你们过去?”守住抗疫最后一道防线的温德良和战友们,终于迎来了黎明的曙光。